川越城の本丸御殿とその周辺史跡を巡ってきました🥳

川越城の本丸御殿とその周辺史跡を巡ってきました🥳

今回は川越城本丸御殿のことを「何も知らない」「初めて行く」なんなら「お城にそんな興味あるわけじゃない」という人でも楽しめるポイントを紹介したいと思います✨

軽く前提知識みたいなのさらっと見つつ、オススメの楽しみ方・見どころを紹介します💕

川越城

川越城は、長禄元年(1457年)に扇谷上杉持朝(おうぎがやつうえすぎもちとも)の命により、太田道真(どうしん)・道灌(どうかん)父子らによって築造されました。

戦国時代になると後北条氏が武蔵に進出し、天文15年(1546年)の河越合戦で北条氏康(ほうじょううじやす)は扇谷上杉朝正(うえすぎともさだ)に勝利し、以後川越城は後北条氏の支配下となりました。

天正 18 年(1590年)豊臣秀吉が後北条氏を滅ぼすと、関東は徳川家康の領地となり、川越城には重臣酒井重忠(さかいしげただ)が配置されました。特に三代将軍家光の代、城主となった松平信綱は城を拡張し、本丸、二ノ丸、三ノ丸といった各曲輪(くるわ)等を構えた総面積 98,976 坪(約326,000㎡)余りの規模を持つ城郭になりました。弘化 3 年(1846年)、二ノ丸で火災があり、御殿が焼失したため、城主松平斉典(まつだいらなりつね)は 2 年後の嘉永元年(1848年)9月に御殿を本丸に再建しました。

明治維新を迎えると、川越城は解体が始まり、曲輪等は宅地や学校等に利用されましたが、御殿の一部は川越県庁や入間郡公会所といった公共施設に利用され、解体を免れたため、現在も東日本に唯一残る御殿建築として、また歴史ある川越の表玄関として威風を放っています。

川越城っていうお城はもう無くなっちゃって無いけれど、本丸御殿は残っていてそれを見られるっていうことなんですね

明治以降の本丸御殿

明治になると、城としての役目を終え、本丸御殿をはじめとする多くの建物は移築・解体されました。明治4年(1871)、廃藩置県により川越県に続いて人間県ができると、川越に県庁が置かれ、本丸御殿の玄関と広間部分はその庁舎として利用されることになりました。また、この頃「広間」の南西側に建物が増築されましたが、これは南側にあった「大書院」などの部材を再利用して建てられたものと考えられます。

入間県はすぐに熊谷県、埼玉県と変わったため、県庁は移転し、本丸御殿は「入間郡公会所」として利用されました。大正7年(1918)には「専売局淀橋専売支局川越分工場」として煙草工場になり、昭和8年(1933)には「初雁武徳殿」として武道場になります。戦後は市立第二中学校(現川越市立初雁中学校)の仮校舎・屋内運動場として使われ、その後は再び武道場になります。

昭和42年(1967)には、大規模な修理工事を実施し、屋根の修理や間取りの復原を行い、現在のような公開施設になりました。

本丸御殿が屋内運動場になっていたっていうの驚き😲✨

あとでその形跡を見ることができます✨

川越城 本丸御殿

- 開館時間: 9:00 〜 17:00(最終入館 16:30)

- 休館日

- 月曜日(休日の場合は翌日の火曜日)

- 年末年始(12/29 〜 1/3)

- 館内整理日(毎月第四金曜日、ただし祝日は除く)

- 入館料

- 一般 100 円(20 名以上の団体は 80 円)

- 大学生・高校生 50 円(20 名以上の団体は 40 円)

- 問い合わせ先

- 川越市立博物館 049-222-5399

- 所在地:〒350-0053 埼玉県川越市郭町2丁目13−1

本丸御殿へのアクセスはこちらから

弘化3年(1846)の二ノ丸御殿の焼失により造営された本丸御殿は嘉永元年(1848)に竣工しました。造営にあたっては、当時の城主松平大和守斉典が石高17万石を誇る大名であったことから、その格式にふさわしい威容を持つ御殿が造られました。巨大な唐破風を持つ玄関やその両脇に連なる櫛形塀などは、その象徴的な意匠とすることができます。

現在では玄関・広間部分と家老詰所など、その一部が残っているのみですが、その頃に描かれた「本城住居絵図」などを見ると、広大な御殿であったことがわかります。現在の本丸御殿の南には城主との対面の間を擁する「大書院」があり、その西側には城主の住まいなどの私的空間である「中奥」・「奥向」が連なっていました。 また、現在の本丸御殿から西に伸びる廊下には御殿内最大の居室である「御時計の間」や城主の食事を作る厨房があり、その最も西側に家老詰所がありました。

当時の本丸御殿はめっちゃ広かったんだね😲✨

川越城, 本丸御殿のすごいトコ!

- 現存している本丸御殿は 2 つしかなくて、そのうちの一つがこの川越城の本丸御殿(もう 1 つは高知城の本丸御殿)

- 東日本唯一の本丸御殿遺構

- 埼玉県指定有形文化財

- 川越城は鷹狩などでたびたび将軍の「御成り」があった記録があり、本丸御殿は将軍のための「御成御殿」であったと考えられている

- 獲得済み称号

- 日本百名城(No. 19)

- 現存御殿

- 埼玉県三名城

- 関東七名城

本丸御殿のここを見ると楽しいオススメポイント

- 当時から映え狙い?!釘隠しに隠されたハート模様

- 家老たちの苦悩

- 当時のトイレのご様子

- ピタゴラスイッチ級!雨戸を固定する仕組みがすごい!!

- 由緒ある本丸御殿にまさかのボール跡

1. 当時から映え狙い?!釘隠しに隠されたハート模様

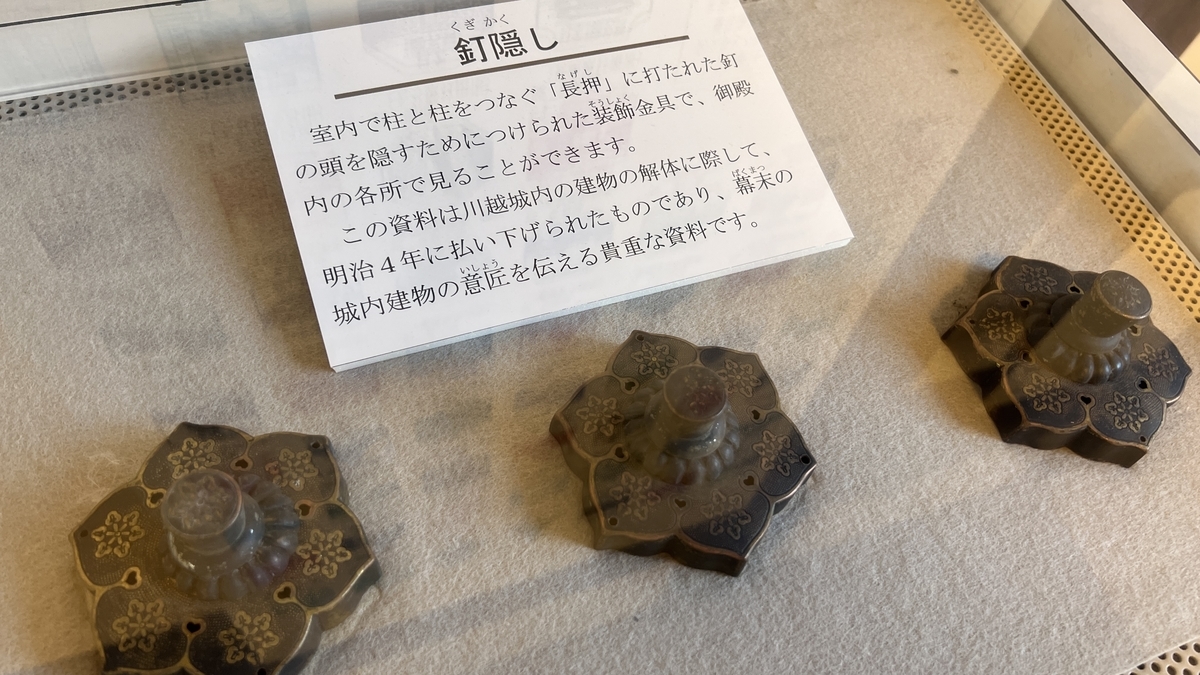

川越城本丸御殿に使われている「釘隠し」という、柱などに打ったくぎの頭を隠すためにその上にかぶせる飾りの金具があるのですが、

これらの釘隠しには、なんとハートマークが浮かび上がってるんです

ね!すごいでしょ✨

ちなみに、、

現存している貴重な文化財なのにこれは一体どういうことなんでしょう🤔

当時にも「映え」とか「かわいい」なんていう要素があったんでしょうか🤔

本丸御殿内の展示物に、昔の釘隠しが展示されていました。

明治 4 年に本丸御殿解体時に使われていた釘隠しですね。

これをよく見ると、、

葉を形どった釘隠しで、その隙間の部分がハートマークになっていたんですね✨

当時はハートマークなんてなかったと思うし意識すらされていなかったと思いますが、現代になってめちゃめちゃ映える釘隠しに化けました💕

ちなみにこのハートマークの釘隠しはどこかしこでも使われているので、本丸御殿内で探してみてください。微妙に形が違っていたりします✨

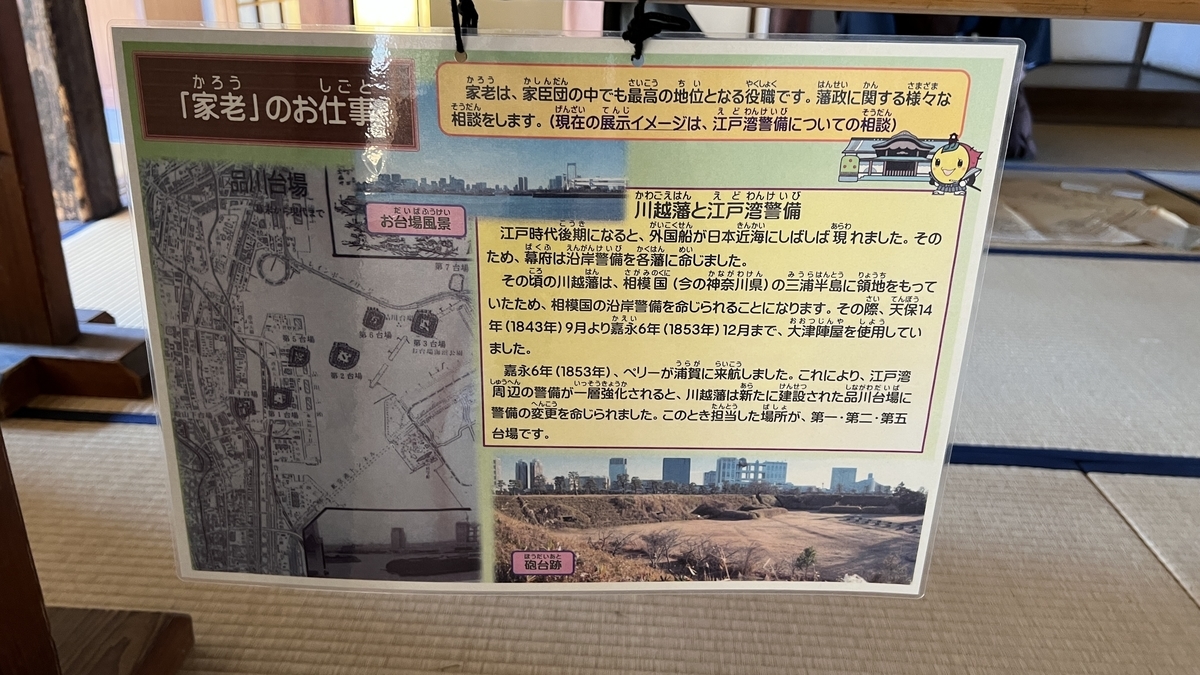

2. 家老たちの苦悩

本丸御殿には、家老詰所っていう、本丸御殿に勤務していた家老がいた建物があるんですけど、彼らはそこに、、、います。

神妙な面持ちで全く動かないんですよね…

なにかお悩みなんでしょうか。

家老 A「うむ。。。殿のお戯れには困ったものじゃ」

家老 B「今日こそはどうにか食い止められないものじゃろうか」

家老 C「いっその事、門戸をすべて閉じて殿を御殿から出られなくしてしまったらどうだろうか!?」

家老 A「そんなことをしたら殿が憤怒して我々の子孫の将来がすべて閉じられるじゃろうよ」

家老 B & C「ですよねー」

というのは冗談ですが、人形がすごくリアルに作られているので、どんな話をしているのかその場で再現してみると楽しいですよ✨

ちなみにこれは何をしているのかというと、あの有名な「ペリー浦賀に来航」つまり、黒船が日本にやってきたことを受けて、当時の川越藩が警備を担当していた品川台場(今のお台場)の警備について話し合っている場面を再現したものだそうです📝

家老様方、ご苦労さまです。

3. 当時のトイレのご様子

川越城本丸御殿には当時のトイレが残っていて(さすがにパーツは当時のと違う??)見ることができます。

めちゃめちゃシンプル

そして木製

ちなみに底には杉の葉かな?が敷き詰められていて、消臭とか飛び跳ね防止とかみたいです。

そしてこっちが男女用便器

T 字に組まれている木材は、あそこを掴むんじゃなくて、着物をそこに掛引っ掛けて用を足しやすいようにしていたのだそう。

てことはつまり、扉の方を向いて用を足すってことかな?

現代とあんまり形が変わらないっていうのなんかすごいですよね✨

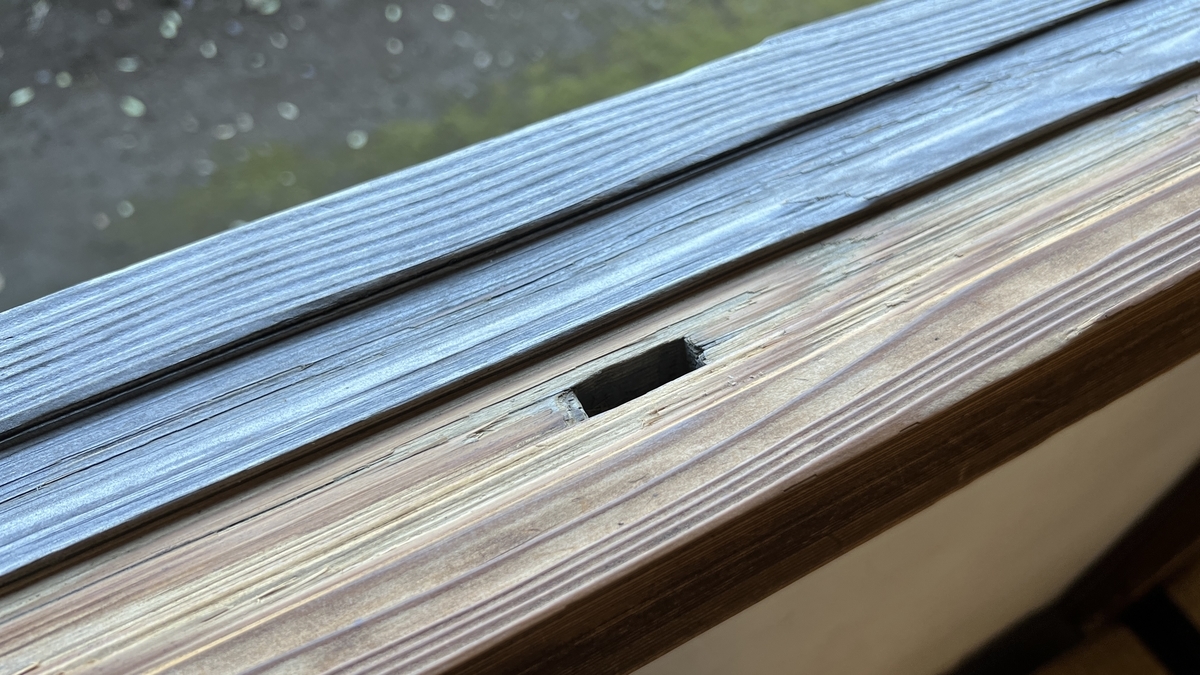

4. ピタゴラスイッチ級!雨戸を固定する仕組みがすごい!!

川越城本丸御殿の雨戸たち

この雨戸の下の方に、T 字の木材がくっついているのが見えるでしょうか

これこれ

これは雨戸を固定する、鍵的な役割を持っているのですが、この仕組が秀逸ですごいんですよ✨

この T 字の縦棒部分が横にスライドできて、左側に動かすと下にストンと落ちるようになってるんです。

下に下げた棒を窓枠側に掘られた穴に差し込むことで、雨戸が動かないように(鍵的な役割)できるっていう

これよく考えられてるなって見た時感動しちゃいました💕

当時はこんな風にして雨戸を固定していたんですね

風への対策とか侵入者への対策、とか、色々と役割を果たしてくれていたんでしょうね✨

5. 由緒ある本丸御殿にまさかのボール跡

記事冒頭の「明治以降の本丸御殿」にこんな一文があったのを覚えていますでしょうか

入間県はすぐに熊谷県、埼玉県と変わったため、県庁は移転し、本丸御殿は「入間郡公会所」として利用されました。大正7年(1918)には「専売局淀橋専売支局川越分工場」として煙草工場になり、昭和8年(1933)には「初雁武徳殿」として武道場になります。戦後は市立第二中学校(現川越市立初雁中学校)の仮校舎・屋内運動場として使われ、その後は再び武道場になります。

そう、本丸御殿は運動場にされていたっていうまさかの歴史がありましたよね😇笑

この時の名残を、大広間で見ることができます。

本丸御殿の大広間は、36 帖もある文字通り大きな広間なんですが、天井を見ると、、

天井に黒くて丸い跡がいくつもついているのがわかりますか?

これ、「バレーボールの跡」なんだそうです笑

左上あたりとか、がっつりバレーボールの跡ですよね笑

川越城本丸御殿、煙草工場になったり屋内運動場になったりと…結構踏んだり蹴ったりの歴史ですが、それ故残されてきたっていう経緯があるので、複雑な気持ちになりつつもそれもひっくるめて保存しているのが良いですね✨

コンパクトだけど見どころ結構たくさん!

川越城の本丸御殿は、解体さえた部分もあるためすべてが残っているわけではありません。

なので見学範囲も広くは無いので 10 〜 15 分もあれば一周できちゃうくらいかな?(あれこれ撮影したり吟味したりしてる私で 30 〜 40 分くらい)

でも見どころは紹介したように結構あって、こういうところを知ってから見学すると、より楽しめると思います✨

貴重な文化財ですが色々な扱いを受けてきたっていう、なかなかクセ強めな本丸御殿を是非楽しんできてください🥳💕